الشائع فى إعلانات الحزب الديمقراطى الأمريكى أن الديمقراطية قد باتت واقعة فى صندوق الاقتراع. الهدف بالطبع هو حشد الناخبين فى سبيل قضية نبيلة فى الثقافة وفى صورة أمريكا لدى العالم. ولكن عرض الأمر هكذا مع تحميل الناخب مسؤولية الدفاع عن الديمقراطية يعرّض بالرئيس السابق ترامب الذى عرض نفسه ديكتاتورا فى حديث انتخابى؛ وبالطبع فإن الأرجح أن الرجل ينوه أنه سوف يكون رئيسا قويا وحازما عارضا لأمثلة هى ترحيل 11 مليونا من اللاجئين إلى الولايات المتحدة، وأخرى تفرض على المستهلك الأمريكى البعد عن بضائع صينية مستوردة.

المسألة رغم ذلك أكثر أهمية؛ فما هو ظاهر من استطلاعات الرأى العام، وأيا ما تكون النتيجة، فإن الخاسر سوف يكون قد حصل على ما يقرب من نصف الناخبين أى نصف الشعب الأمريكى أو قواه الحية التى تذهب إلى صناديق التصويت.

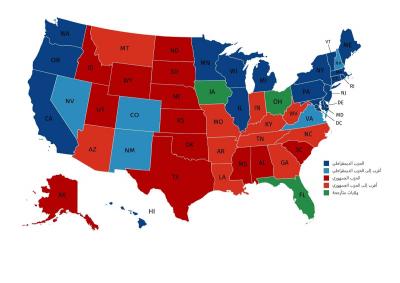

الاستطلاعات تشهد بأن الفائز سوف يكون بما لا يزيد فارقا على 2٪ من الناخبين، أو أقل. مثل ذلك وإن كان يصرح بفوز مرشح على آخر إلا أنه أيضا يصرح بانقسام حاد فى المجتمع السياسى. المسألة تبدأ من أولها عندما يجرى التقسيم بين الولايات الزرقاء التى تصوت للديمقراطيين، والحمراء التى تصوت للجمهوريين، فإن الموضوعات التى سوف يدور حولها الاختيار لا تصبح ذات قيمة. ما بات باقيا بعد ذلك حفنة قليلة من الولايات "المتأرجحة" أو "البنفسجية" وأقصاها سبعة عددا، فإن الاختيار الذى هو زمام الديمقراطية يصبح شحيحا.

لم يكن ذلك هو الحالة الأمريكية التى تزهو بنفسها على العالم، بل إنها الحالة التى تتناقض مع ما سعى إليه المؤسسون الأوائل للدولة الأمريكية. "الأوراق الفيدرالية" المكونة من 85 مقالا كتبها "ألكسندر هاملتون" و"جون جاى" و"جيمس ماديسون" التى تعد من الأوراق الأولية المؤسسة للدولة، نظرت فى أن المجتمع الأمريكى سوف يكون فيه تعددية هائلة فى المصالح التى تمنع وجود تكتلات نهائية وإنما سوف يكون التكتل والائتلاف قائما على مصالح متعددة تختلف من موضوع لآخر.

فإذا خرج الأمر عن ذلك وباتت التكتلات والائتلافات ذات طبيعة دائمة فإنها تفتح الباب للانقسام والتحول إلى نوع من القبائلية السياسية التى يكون فيها التصويت دفاعا عن القبيلة وليست القضية موضع الاختيار. وما حدث فى الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية أن عملية الفرز السياسى قد اقتربت من هذه الحالة عندما بات الليبراليون والمحافظون ليسوا تعبيرا عن تعددية المصالح ومدى القبول أو عدم القبول لتدخل الدولة فى أمور المجتمع، وإنما باتت نوعا من القبائلية السياسية التى ينظر فيها الأولون إلى الآخرين نظرة فيها من الاحتقار الكثير، والآخرون إلى الأولين باعتبارهم منحلون يتحدون القيم المسيحية!.

اللحظة الفارقة فى هذا الأمر جاءت عندما انتخب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة بأغلبية ملموسة دفعت المحافظين إلى اعتبار ذلك نهاية للحرب الأهلية بانتصار السود ودعوة لاندماج أمريكا فى عالم يكرهها ويستحق عقابها بالابتعاد عنها. رد الفعل كان انتخاب دونالد ترامب الذى رغم انتمائه إلى أصحاب الثروات الكبرى والطبقات الاجتماعية الأعلى، فإنه عرف بالانحلال الشخصى واحتقار المرأة والملونين بشكل عام طالما أنهم لا ينتمون للجنس الأبيض.

لم يكن الرجل يتمتع بأى كفاءة شخصية، وسليط اللسان، وعدو للمؤسسات؛ وظهر كل ذلك مع إدارته لجائحة الكورونا؛ وعندما دفع الفشل إلى خسارته الانتخابات أمام جوزيف بايدن الديمقراطى فإنه فعل ما لم يفعله الرؤساء السابقون عندما قطع بأن الانتخابات زورت، وحاول منع التصديق على نتيجة الانتخابات بدفع أنصاره لمهاجمة الكونجرس. هذه الحالة لا تزال مستمرة، فقد قطع هو ونائبه أنهما لن يعترفا بالنتيجة إذا كانا خاسرين. هذا التردى لا يخص ترامب وحده، وإنما امتد إلى المنتخبين من أعضاء الكونجرس بمجلسيه الذين باتوا بخلاء فى التعاون مع الحزب الديمقراطى فى إصدار القوانين والتشريعات، وهو الذى كان يحدث عادة من توافق المصالح بين أعضاء فى الحزبين الرئيسيين.

فى الفترة الثانية لأوباما لم يمر قانون من الكونجرس نتيجة الانقسام الشديد فى وقت حصل فيه الجمهوريون على الأغلبية. وفى معظم ولاية أوباما فإنه اعتمد على القرارات الرئاسية التنفيذية والتى تحتاج أغلبية الثلثين للموافقة عليها؛ ولكنها قابلة للإلغاء مع رئيس آخر. وكان ذلك هو ما فعله ترامب فى ولايته الوحيدة السابقة؛ وفوق ذلك فإنه استغل منصبه فى تعيين ثلاثة قضاة محافظين للمحكمة الدستورية العليا فتكون الأغلبية لهم 6 مقابل 3 من الليبراليين، وكان هؤلاء هم الذين أطاحوا بقوانين تاريخية خلال فترة إدارة بايدن.

المصري اليوم